近年来,预付式消费领域频现商家“跑路潮”,而背后推手“职业闭店人”逐渐浮出水面。这些职业闭店人专为经营不善,特别是采用预付式付费模式的商家设计闭店策略、执行闭店操作,并负责处理商家遗留的消费者维权问题。不少消费者有时预付了费用,店家就关门了,有些消费者还会被引导到其他门店去消费,这背后往往隐藏着“职业闭店人”的身影,他们到底是怎么运作的、怎么盈利的?3月16日,公司吕来明教授就“职业闭店人”问题接受央视焦点访谈栏目专访。

一、职业闭店人:“黑色产业”的运作逻辑

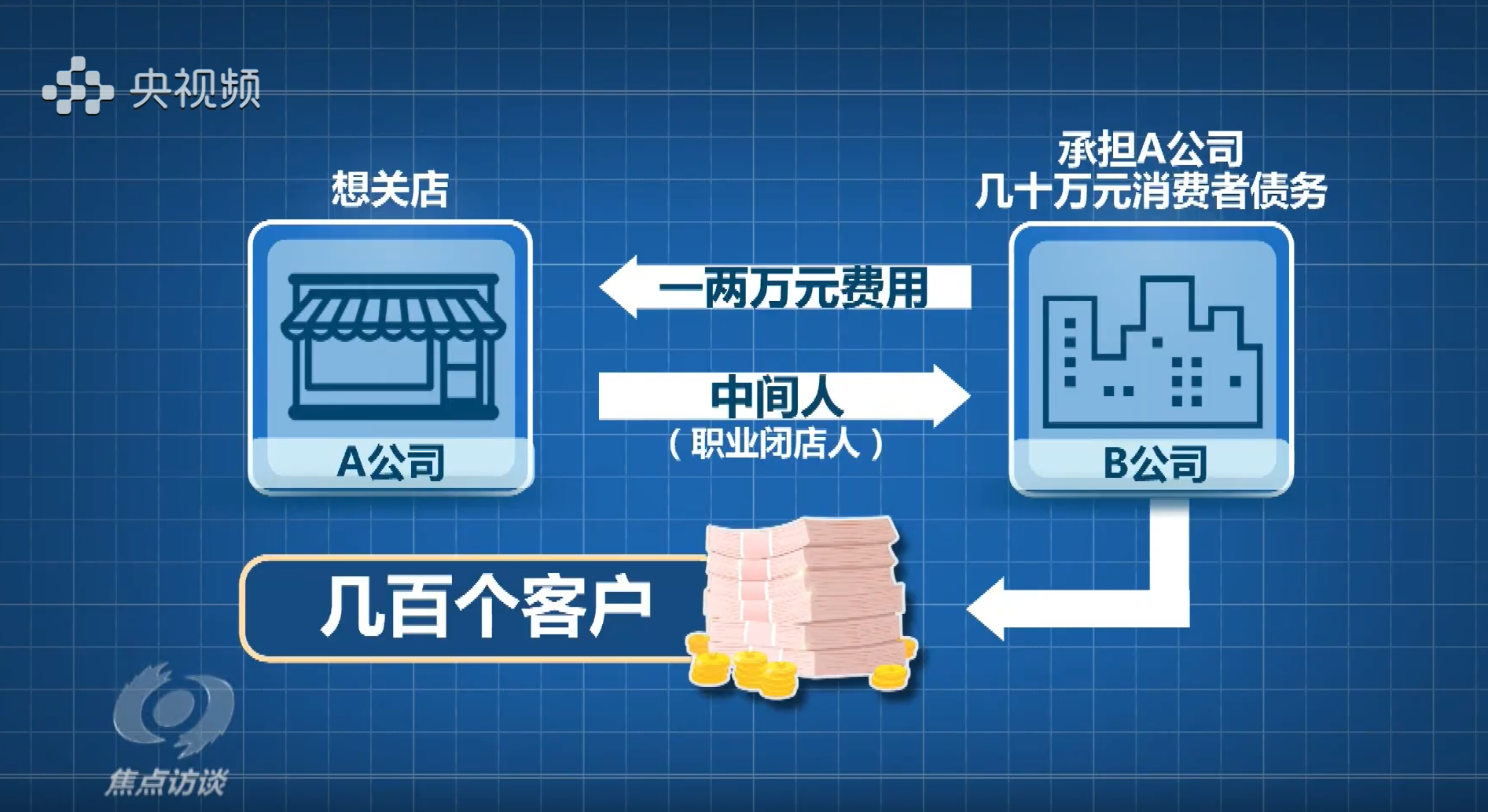

“职业闭店人”并非灰色地带,而是典型的“黑色产业链”。其核心操作分三步:第一,恶意吸资。商家在明知经营不善濒临关门时,联合发起低价促销充值,诱导消费者大额充值,吸收更多预付资金并挪用转移;第二,法人洗牌。将原法定代表人变更为无实际偿还能力的“背债人”,使原法定代表人套现走人,脱离原法律关系;第三,金蝉脱壳。迅速注销公司,由职业闭店人接手处理投诉,甚至使用虚假材料骗取行政机关变更登记。

吕来明教授在接受焦点访谈栏目专访时表示,所谓职业化,不是说偶尔碰上一个做一个,而是主动寻找客户。通过这些手段知道以后,他就主动去找,你们需不需要解决债务的问题,于是他们就一起合谋串通来确定一个方案。

二、治理路径:预防与打击并重

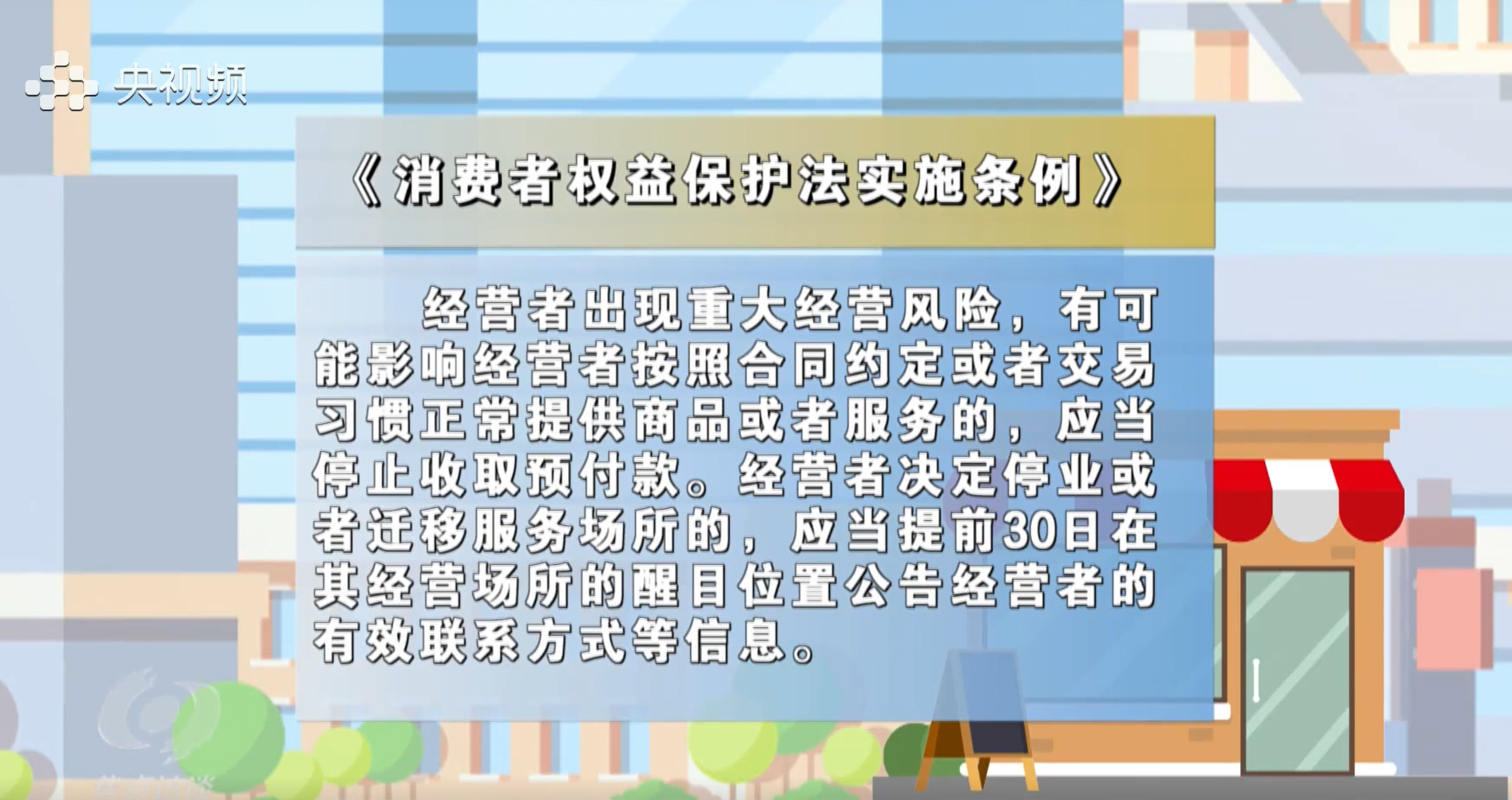

随着职业闭店人利用法律漏洞逃避责任的现象越来越多,相关部门也加大了查处力度。新修订的《消费者权益保护法实施条例》对于预付费服务进行了规范。《条例》第二十二条要求,经营者未按照约定提供商品或服务的,应当按照消费者的要求履行约定或退换预付款。经营者出现重大经营风险,有可能影响经营者按照合同约定或者交易习惯正常提供商品或服务的,应当停止收取预付款。经营者决定停业或者迁移服务场所的,应当提前30日在其经营场所、网站、网店首页等的醒目位置公告经营者的有效联系方式等信息。3月14日,最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理预付式消费民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》,完善预付式消费民事纠纷裁判规则,破解了预付式消费模式下追责主体认定难、退卡难、转卡难、举证难等问题,更好保护消费者权益。

吕来明教授在接受人民网记者采访时表示,“职业闭店人”的存在会严重打击消费信心,导致消费者不敢进行预付式消费,从而不利于消费拉动经济。若此行为成为普遍现象,将形成不良示范效应,对整个行业及经济发展造成严重影响。打击“职业闭店人”乱象需要全社会的共同努力,通过立法完善、执法协同等多维度治理,彻底铲除这一黑色产业的生存土壤,让消费者“预付无忧”。

原新闻链接:https://w.yangshipin.cn/video?type=0&vid=d000048lsow&cid=diq1au9dz9t7v0s

分享到: